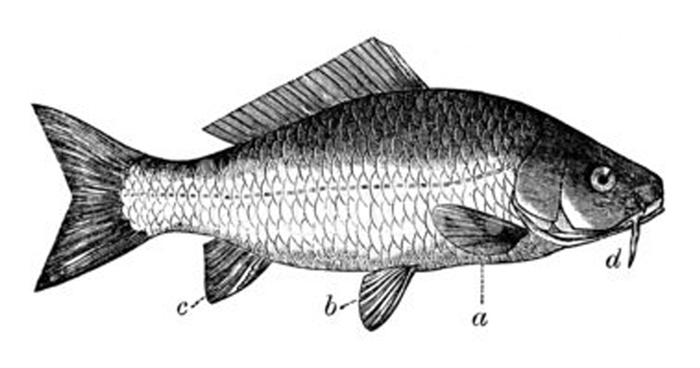

De vez en cuando nos vemos sorprendidos por noticias de pescadores que sacan grandes carpas de los embalses de Córdoba. Nos resulta llamativo pero quizás no tan novedoso, porque esto viene pasando desde que la especie fue introducida a los lagos cordobeses. Pero quizás nos sorprenderá un poco más la historia de como llega esta especie al país y a nuestros lagos.

Las Carpas (Cyprinus carpio) fueron introducidas al país a mediado del siglo XIX de acuerdo a algunas fuentes, pero en la presidencia de Julio Argentino Roca surge un dato concreto. El 1° de febrero de 1881 Roca nombra Superintendente General del flamante Consejo Nacional de Educación a Domingo Faustino Sarmiento. Por esa época se edita un folleto [1882] curiosamente denominado Las Carpas, inspirado en la comedia Los Pájaros de Aristóteles, donde Sarmiento y otros personajes, discurren por argumentos políticos y chicanas sobre el Consejo. Las referencias al pez aparecen en relación a una decisión del gobierno de importar esta especie para introducirla en Palermo (sic).

“La llegada a esta parte de América de las primeras carpas, pez que ahora saben nuestros consejos es muy socorrido para el uso doméstico, pues una hueva sola contiene seiscientos mil pececillos”

“Tan ruidosa entrada de las carpas en la vida de nuestros lagos, merecería una inscripción epigráfica ó una medalla conmemorativa, cuyo diseño bosquejarían los artistas del Mosquito”. (https://archive.org/details/lascarpas00sarm/page/n5)

Avanzada la discusión política Sarmiento insiste con el tema:

“La enormidad de la acusación, la enormidad del castigo reclamado, aconsejan, señor Ministro, suprimir esos Consejos, en que pierden hasta la noción de las proporciones, hombres que bajo otros respectos son buenos, ó vulgares, pero que sacados de su esfera, ha de producir ´escándalos´, como este que meditan y no ha ocurrido aún, cuando ya se lo cuelgan como autor al infeliz que anda en Palermo, con un estado mayor de agrónomos y jardineros, buscando donde meter con seguridad en su propio elemento, y en condiciones propicias, unas pobres carpas que vienen de Europa, y son demasiado bétes por oficio, para saber nunca que han muero al Consejo de Educación, haciendo ver lo que son estos Consejos abandonados a sí mismos”. (https://archive.org/details/lascarpas00sarm/page/n74).

El autor de esta "importación" de fauna ictícola fue el ingeniero Julio Lacroze. Una remesa fue a parar a Palermo, donde aún no existía el lago. Escribía Sarmiento:

Decíamos esto al visitar Palermo ayer para depositar después de mil tentativas, en una tina que servirá de vivero, unas veinte o treintas carpas, pescado doméstico como saben nuestros lectores, y que ha traído el Sr. D. Julio Lacroze, con ánimo de enriquecer a su país con tan suculento, sabroso y socorrido pescado.

la otra estaban destinadas a Córdoba, al lago del Paseo Sobremonte:

Diez carpitas salen hoy en el mismo bocal en que vinieron, para Córdoba, pues si de esta vez no se provee de tan excelente cría, no tendrá más pescado la docta ciudad que las mojarras de su río. Si logran aclimatarlas los señores D. Augusto López y D. Enrique Rodriguez, encargados de cuidarlas, podrán soltarlas en el magnífico estanque del que fue paseo de Sobremonte, desnudo de toda vegetación hoy.

El General Roca con su nieto en la Estancia La Paz, Ascochinga.

Sin embargo, por ese entonces, el Presidente Roca introduce carpas en su Estancia La Paz de Ascochinga. Quizás por sugerencia de su maestro de confianza Domingo Faustino, o por sugerencia del arquitecto que le diseñaba el parque de su estancia: Carlos Thays (Parque Sarmiento, Córdoba).

Era muy común en aquella época la introducción de bienes culturales, y naturales como vemos, del viejo continente. Recordemos lo famosos gorriones, que a pesar de la leyenda popular que le endilga a Sarmiento su importación, la verdadera historia tiene gusto a cerveza:

"Muchos dicen que los trajo Sarmiento, pero se conoce una historia anterior, y es la siguiente: el conocido cervecero Emilio Bieckert trajo gorriones de su pueblo natal, Barr, en el Alto Rhin, Alemania. No los pudo llevar a su quinta situada en Juncal y Esmeralda. Frustó sus intentos la excesiva rigurosidad del funcionario de la Aduana que le pidió el pago de sus aforos y los gastos de cuarentena. Esto estaría avalado por el relato de Germania Laurentina Masquere de Artigue, quien había venido en el barco con Bieckert y recordaba que éste los había soltado en el Puerto de Buenos Aires. Desde ahí recorrieron el cielo porteño y más tarde en numerosas bandadas, el resto del país. A los pocos meses, el presidente Sarmiento, movido por su amor a los pájaros, hizo una suelta de gorriones en Plaza de Mayo y de ahí nació la leyenda." www.lanacion.com.ar

No vamos a hacer lo mismo con las carpas y endilgarle al "loco" Sarmiento ese hecho, aunque estuvo muy cerca por lo que se ve.

Las carpas en los embalse de Córdoba

Pero pasó más de medio siglo para que las carpas llegaran a los lagos de Córdoba, claro, para eso había que construir los diques primero (ver nota relacionada).

"El Estado realiza una siembra oficial de carpas en 1946 en el lago San Roque, el más antiguo de los embalses de tipo moderno construido en Latinoamérica. Esta introducción tiene como fin evitar la proliferación de vegetación acuática, como alternativa al uso de herbicidas. Posteriormente por una mezcla de iniciativas estatales, privadas o simples fugas, las carpas colonizan los diques Los Molinos, embalse Río Tercero y Cruz del Eje, entre muchos otros. Introducción de la Carpa en Argentina (Trabajo de investigación - Diego Flores) https://issuu.com/diegoflorespesca/docs/tabu_issue.

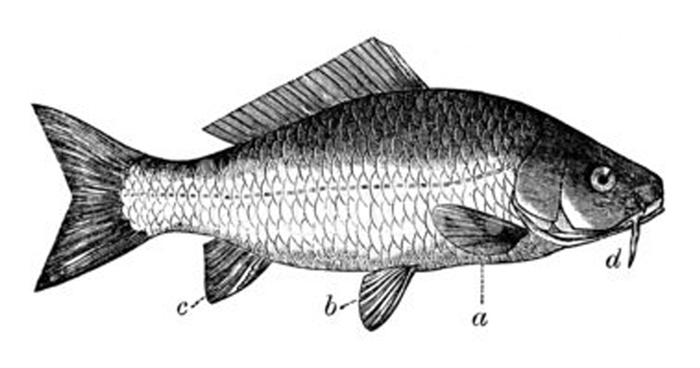

Podríamos decir que la incorporación de las carpas fue la primera acción (y por mucho tiempo la única) de saneamiento de un embalse ante una problemática que empezaba a vislumbrarse en aquella época. Acción que se repitió en 1989 en el Lago San Roque, con la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella) llamada comúnmente Amur Blanco. Esta especie se introdujo para ser utilizada como control biológico de malezas acuáticas, destacándose la marcada eficiencia que posee al consumir diariamente el equivalente a una gran parte de su propio peso. Sobre la presencia de la carpa herbívora en la provincia de Córdoba (Argentina).

En uno de los intentos de disminuir la cantidad de algas en el lago San Roque, el 1o de noviembre de 1989 se realizó la siembra de peces denominados Amur Blanco, especie de carpa, muy común en las represas y canales de Europa en especial en Rusia como así mismo utilizada en Mendoza. La siembra de alevinos se llevó a cabo en la garganta del dique, lugar en el cual estuvo vedada la pesca por un tiempo, si bien la especie proliferó no es significativa su presencia Fue Noticia y es Historia- Eldor Bertorello, 2018.

Hasta aquí un poco de la interesante historia de la llegada de las carpas a nuestro país y a nuestros lagos. Mientras tanto los pescadores siguen clavando cañas en las orillas de los lagos, preparando sus secretas masas y sacando cada vez piezas más grandes, por lo menos eso dicen ellos.

© Diques de Córdoba - Fuentes citadas

Los pescadores disfrutan la pesca de la carpa en los embalses cordobeses. Pescador Luis Miguel Diaz - Foto: Arq. Gustavo Giardina